2011年05月12日

塗装中の曇り

今日は雨降りだったので湿度が高く塗装向きの天候ではないと分かっていながら失敗した。

写真を見ればお分かりですが、塗膜が白濁してしまいました。

ヴォリュームやトーンを取り付ける穴の開いた部分の回りです。

で、突然思い出したのが、ずーっと以前のお悩み相談。

アコギボディを塗装中に白濁したが原因と解決策を教えて欲しいという内容で、

私は「プロを目指すのでしたら、ご自身で調べてみよう」と言ったきり、きちんと答えていなかった。

非常に遅くなりましたが、お答え致します。

ラッカー塗料はトルエンやアルコールが主成分のシンナーで希釈されて液体となっていまして、

このシンナーが揮発してラッカー樹脂が硬化して塗膜を形成するものです。

この揮発性のシンナーが気化する時に気化熱が発生し、塗料の被着体を冷します。

注射される時に消毒用のアルコールで腕をぬぐうと、

ヒヤッと冷たく感じますやろ?アルコールの気化熱の為です。

それと同じようなことがラッカー塗装でも起きまして、

このベースボディはヒヤッと冷えるんですわ。

冷えると回りにある水分、つまり湿気ですわな。これを吸い寄せるちゅうか、

冷蔵庫から冷たいコップを出すと白く曇るようなことが発生するのですわ。

ではなぜあの部分だけなのか?

それはあの部分だけ薄くなっていて、冷えやすいからです。

あの部分は裏側から掘込んでありまして、マートルのトップ板の5ミリ弱の厚みになっています。

他は40ミリくらいあるので、冷えにくく白濁しませんでした。

確かお悩み相談の内容も、ブレイスの部分は白濁していないということだったと記憶しています。

アコギボディの材料は2〜3ミリくらいですから、熱の影響を受けやすいから、

湿度の高い時は注意しましょう。

解決策。

私は湿度の高い時は塗装をしないことにしてます。(今日は油断した)

あるいはシンナーの揮発速度を遅くするかですね。

塗料屋さんに相談すれば、夏用、冬用等と揮発速度の異るものを出してくれます。

白濁したら乾かしてから削り取ってもよし、そのまま上からシンナー吹いて何とかしてもいいし、

色によってはそのままでも良いし、、、やはりやり直すのが一番間違いないかな。

ギター自作して楽しんでいる皆さん、雨の日は塗装しないようにしましょう!

では股!!

2011年05月11日

現実を受け入れられない人々

ネック折れの修理です↑

やはり補強は面で入れなければ効果が薄いのやないかと思う今日この頃。

さて、数年前ですが「特定のフレットでビビる」とお客様がテレキャを持ってこられた。

ケースから出されたギターの指板を見てギョッとしたのですが、

そのローズウッドの指板はまるでサラダ油をどっぷり塗ったようにべた付き、

茶紫色であったはずが濡れて黒々とした色になっていた。

これは典型的なフィンガーイーズ等のシリコンオイルぶっ掛けまくりの症状。

そのせいでフレット溝は緩んでフレットは指でつまんで抜けるほどになっていた。

ビビリの原因はこれによるフレット高さのばらつき。

それ以前に全てのフレットがきっちり固定されていないので、全く響かない死んだ音になっていた。

シリコンは非常に安定した物質なので、水分のように揮発せずぶっ掛けたらぶっ掛けた分の大部分が指板に留まる。

また超高分子なもんでテフロン加工のフライパンのように接着剤や塗料をはじいてしまう。

であるからして、修理は非常に困難を極める。

で、本題はここからなのです。

そのお客さんに、原因はかくかくしかじかと説明しまして、シリコンを含むスプレーは指板に使わないようにと言うたのです。

ところがお客様「そんなこと信用できへん。みんな使ってますがな。私もこのギター20年前に買うてからすーっとフィンガーイーズ使ってきましたんやで。20年どこもおかしくなかったのに。」とまくし立てまして、まるで私が悪いことでも言うたが如きお怒りよう。

私「いやいや、どこもおかしくないって、この目の前にあるネックを見て下さい。おかしいでしょう。この油は何ですか?」

お客様「その油はフィンガーイーズとは別の何かやろ?」

私「別の何かをぶっ掛けました?」

お客様「いや、かけてへん」。。。。。。。。。

で、釈然としない顔をしてお客様はギター持って帰って行かれました。

昨今の原発を巡る議論、つまり原発は必要だと言う人々の言を読むにつけ、数年前のこの出来事を思い出すのです。

福島で起きているこの酷い現実を前にしてもなお原発推進を語る人々を、私は非常に哀しく思うのです。

大勢の人が言うてるから、メーカーが言っているから、TVニュースで見たから、政治家が言うてるから、

学者が言うてるから、と現実に目をつぶり付和雷同する人々。

反骨のジャーナリスト、干された科学者、あるいは玉造のオッサンが言うことを無理に信じろとは言いませんが、

目の前で起きている現実は事実として認めなくてはなりません。

そしてそれを評価する時の物差しは人それぞれでしょうが、

男でも女でも、若者でも年寄りでも、住む所が違っても、肌の色が違っても、信じる神様の名前が違っても、

この世で一番大切なものは命だということを否定してはいけないと思います。

と言うわけでシリコンスプレーを使っても命に関わることではないので、

ネックを修理不能にしたければ使っても良いんじゃないですか。チャンチャン。

2011年03月24日

60's ストラト ハカランダスラブ貼り

お客様は渋い中年男前のMさん。(カズに似てる?)

スティービーレイさんの音が鳴るようにとのリクエストで作らせてもらいました。

これにSuperReverbかバイブロバーブ、TS-9、太い弦、深く差し入れるハードなピッキング、

音符のストラップにカウボーイハットと葉巻で一丁上がりですな。

アルダーボディ

メイプルネック

ブラジリアンローズ(ハカランダ)指板 平面貼り

クレイドット

Fender TexasSpecialピックアップ

左用トレモロユニット

この年代のストラトはピックガードの裏面に同じサイズで金属の板がノイズ防止の為に設置してあります。

座繰部分であるPUやコントールキャビティーには導電塗料等でシールド処理はされていません。

外来ノイズは高音の更に上の部分ですから、あまりシールドしすぎると高音をカットしてしまうことがあります。

確かにノイズは減りますが、キラッとした部分というかストラトらしいシャリーンとした音色が少し劣化するように感じるので、

私はキャビティーにはシールド処理をしません。

高音よりノイズが減った方が良いという人は処理した方が良いですね。これはお好みで選択したら良いと思います。

特にテキスペのようなモッコリ系のPUはやり過ぎると、更にモッコリアンドリアノフ(惜別哀悼)になりますので御注意を。

導電塗料は水性のものや油性のものや色々ありますが、どうも収縮するものが多いようで、

古い国産ギターなどではひび割れして導電を失ってシールド効果が無くなっているものが多く見られます。

この劣化を防ぐには、Fender USAが施しているようなクリアーコーティングが有効だと思います。

これにラグをでかいネジでもみ込んでガッツリアースしているので、今まではこのパターンでの導伝切れは見たことがありません。

この辺は流石フェンダー、細かい所もきっちりしてます。

フェンダーは作りが雑だと言われるのを耳にしますが、見た目より大切な機能的な部分はまだまだ世界一だと思いますよ。

3/26 ちょいと早仕舞します。

2011年02月17日

キルトメイプルのストラトモデル

2011年2月完成

キルトメイプル on アルダーボディ

メイプルネック

ハカランダ指板

Gibson57classic PU

トップのメイプルは10年ほど前に仕入れたものですが、

あの頃はこういうのが普通の価格で普通に有ったのですけど、

今はかなり高額になってしまって非常に仕入れにくいです。

で、つい一年前まではヘビメタギタリストだったお客様が、

この出来上がったばかりのおニューギターでお洒落なジャズギターを勉強されてます。

こんな感じね。↓

先生(左)のGuitarは以前作ったアレね。

しかし、一年前はパワーコードしか知らなかったTさん(右)だけど、

練習すれば上達するもんだねぇ。

ギター教室はまだ若干の空きがあります。

生徒さん大募集中!

2010年10月19日

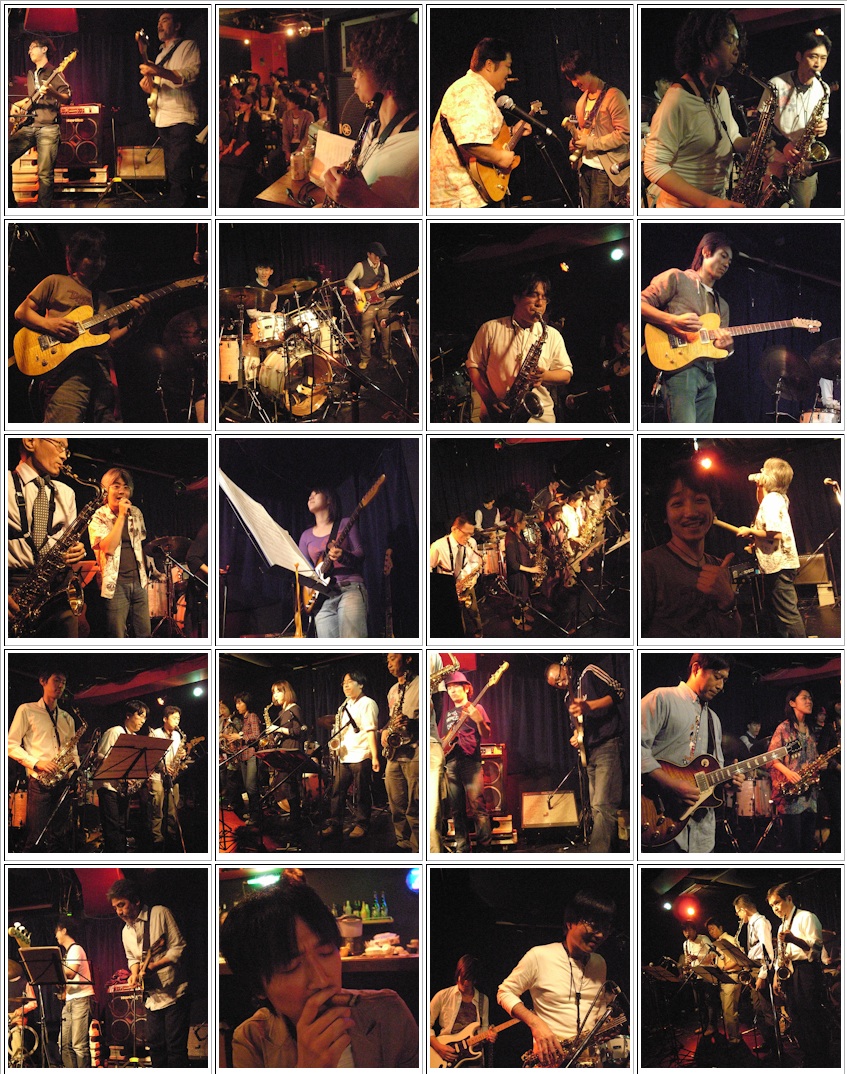

ギター教室 大宴会セッション

ptoto by Mr. showhey

ptoto by Mr. showhey昨年より始めたこのイベント、今回はeccoちゃんのサックス教室とyoukiくんのベース教室も巻き込んで、3つの教室の合同大宴会にしてみました。

ドラムだけはプロです。タイトなドラミングで評価の高いタカシ君。それ以外は全員楽器を練習中の生徒さんです。

曲はスティービーワンダーからTスクエア、スティービーレイ、イーグルス、ミーターズetc.と多彩です。

去年感じたのですが、練習で上手くいかなくても火事場の馬鹿力なのでしょうか、本番では結構バリバリ弾けてしまうのです。

今年は生徒さん比率の高いバンド編成なんで同じようにいくか心配でしたが、思ったより上手くいきました。

なにより参加した方々が飲んで騒いで吹いて弾いて楽しんでくれたのが、最高に嬉しかったです。

一昔前は、ギターやベース、サックスを楽しむ為にはバンドを組まないとどうしようもないことでした。

しかしここ10年くらいは、ジャムセッションを催すライブハウスがどんどん増えてきて、バンドを組まなくても楽器を演奏して楽しむことが出来るようになりました。

私自身もよく行って、気軽に楽しんでいます。

セッションはその場で、初めてのプレイヤーと、リハーサルも無くぶっつけ本番で演奏するのですが、楽器を始めたばかりの人や、技術的に自信の無い方には敷居が高く見えるものです。

ウチのギター教室に来られている人もそういう方がほとんどです。

だから、そういう方にジャムセッションをしてもらおうと。

でもいきなりは難しいから、きちんと曲を決めてそれぞれ練習した上でぶっつけ本番セッションつう形式にしました。

上手く弾けた人、弾けなかった人、色々思う所はあると思いますが、我々アマチュアプレイヤーは楽しむことが最優先ですんで、あまりストイックにならずに肩の力を抜いていきましょう。

そしてこれを機会にセッションに参加してみて下さい。

そこでの人間関係は平素の仕事での利害関係がある人間関係とは違って楽しいものですよ。

このイベントを取り仕切ってくれた伊藤先生、サックス教室のecco先生、ベース教室のyouki先生、ドラムのタカシ君、マザーポップコーンの日和店長&スタッフの皆さん、観客として応援に来てくれた多くの方々、そして3つの教室の生徒さんと卒業生たち、ありがとう!お疲れさんでした!!来年もやるぞ!!!

2010年09月25日

サウンドメッセ in 大阪2010

http://www.sound-messe.com/

本日と明日、大阪の千里中央でサウンドメッセという展示会が催されている。

ザクッと言うとアコースティックギターがメーカーブランド品から私のような個人工房製のものまで、

盛り沢山出品され、そのほとんどを手に取って鳴らすことができるというイヴェントだ。

私も出展するつもりで申込まで済んでいたのだが、昨年末の手のケガで出品するギターが作れなくなったし、

修理の仕事も溜まりに溜まり、オーダーメイドも大幅に遅れが出て、キャンセルせざるを得なかった。

しかし、こういう時にしか全国に散らばった同業者と顔を合わせることが出来ないので行ってきました。

きちんと皆さんのギターの写真を撮るつもりだったが、グダグダのんしか撮れんかった(汗)

以下、感想を箇条書きで。

・みんな歳食ったなー。

・仕上がりの奇麗さは皆さん素晴らしい。

・音色はそれぞれ個性がでていて色々弾いて楽しめました。

・D28という共通の仕様でそれぞれが作ったギターがまとめて弾き比べできるコーナーが有って、そこで全部弾きまくったけど、作る人が違うとこうも変わるもんかねー、と他人事のように感心した。

・森義君のヴァリアスルシアーリーに可愛いアシスタントが入っていた。

・あんまり可愛いから写真を。こんな可愛い子が来るのだったらウチでも募集しようかと、、、邪心。

・彼女が作ったギターを弾かせてもらったが、良い音がしているので驚いた。最初の一本とは思えない芳醇な音色。

・飯沼ギターの飯沼君は清貧の雰囲気を変わらず醸し出していた。でも仕事は順調らしい。

・T'sギターの高橋さんところはウクレレのみの出品。

・WADE上田さんの作るアコギは相変わらず、ウィンダムヒル系(死語?)のピッキングに冷水をぶっ掛けるが如きサウンドだ。フラットマンドリンもギョンギョンとパワフルな音色だった。

・c.s.bethギターの智子さんのフルアコ(ノンエレクトリック)は古臭いヴィンテージなサウンドだ。チャーリークリスチャン風のを弾いたら似合いそう。いなたいバップをザクザク弾く感じ。凄い良い音。

・GSユニバース鶴見さんのマホのんは弾きやすくて、軽快感が有っていい感じだった。

・KUMANOギターの熊野君は凄いギターを作るのに、本人はえらそぶらず気さくな人柄はそのままだった。

・本郷さんはナイロン弦ギターを出品。彼も過去に指を大怪我された。お互い電動工具には気をつけようね。

・小池さんのロッシーギターは相変わらず素晴らしい仕上げの丁寧さ。ボクも見習わなければ。

・小池さんも御髪に白いものが増え、重ねた年月を感じる。小池さんもボクも同じ頃に大阪の会社を辞めて、それぞれの場所で脱サラ独立した同志なんだ。

とにかく非常に楽しめるイヴェントなのでアコギプレイヤーは是非行ってみて下さい!

2010年08月25日

SGモデル上がり

先日、折れにくいネックのSGの記事をアップしましたが、完成致しました。

(え、もう? と思った貴方、記事はリアルタイムじゃないですからね)

ホンディラスマホガニーボディ&ネック、

マダガスカルローズ指板、

Gibson57classicピックアップ、

やっぱSGはロックギターだね。

女性ギタリストのオーナー様にも気に入って頂けたと思います。

末長くご愛用下さると嬉しい。

音はこんな感じです。

デラリバに歪みはベーリンガーのOverdriveです。

んじゃ股!

2010年08月20日

テレキャスターモデル 2本完成

アッシュボディにマダガスカルローズ指板をスラブ貼り。

FenderノーキャスターPUを使いやすい回路で搭載し、

パンクバンドマンの彼が好きなグギャーとした音が鳴るようにアレンジしました。

黒のテレキャってカッコイイね。

こちらはスタンダードなテレキャ。アッシュボディにハカランダ指板をフラット貼り。

VooDoo60'sPUで抜けの良いカラリとしたサウンドに仕上げました。

普段のメインがレスポールだそうで、その対極がリクエストでした。

この角度から撮るとしぶいのぉ

2010年08月19日

折れないように

今製作中のSGモデルを発注されたお客様は、GibsonのSGのネックを3回折ったことがある。

2回は修理出来たが、3回目は折れ方がややこしくて、ネックの作り替えしかない状態だった。

お客様は高額な修理を諦め、テレキャを使うようになったが、愛着あるSGが忘れられずオーダーメイドと相成った。

ですから、このギターは折れないことが大切なんですわ。

トラスロッドの調整用ナット部分が掘込まれていることにより薄くなったことと、

ヘッド角度が付くことによって木目の目切れが起るヘッドの付け根部分が一番弱い所でありまして、

補強のポイントはその部分に施すことになります。

指板は固いマダガスカルローズウッドを使用。これも強度アップに貢献してます。

施策その1

ヘッドベニアにエボニーを使用。

通常は薄いメイプル等の単板を黒く着色したものを使うが、それでは強度は期待出来ない。

2ミリ強のエボニー板はヘッドの強度を高めてくれるでしょう。

着色の手間も省けるし、LPを作った時もこの仕様にしました。

施策その2

ヘッド裏をメイプルで補強。

ネック折れの修理で補強を入れる際によくやる処置です。

つまり最初から補強しておけってことね。

ボリュート部分のメイプルを見てもらったら、どういう方法で接着されているか解る人には解ると思います。

寸分の隙間も無いように接着しないと強度が出ませんから、精密な加工が必要です。

この2つの補強でネックを折る力に対抗出来ると思うのですが、

倒した時などの力が減る訳では無く、弱い所に行くだけです。

おそらくナットから1フレット辺りのネック部分に力がかかり、場合によっては折れるでしょう。

では、この部分を補強するか? となりますが、そこまではしません。

多ピースネックはねじれやすいし、メイプルネックよりマホネックの方が響きが良い。

ですからもう倒したりしないで下さいね。

おまけ

ネックジョイント部分が緩んだSGを修理したことがあるので、

ついでにここもメイプルを貼りました。

ヘッドの構造が変わったので音も少し変わるかも知れません。

しかしそれはクルーソンタイプのペグからグローバーロートマティックタイプのペグに交換した程度の変化でしょう。

音の変化より、うっかり屋さんのお客様がネック折れの悲劇に見舞われない方が優先です。

毎月ネックの折れたギブソンを修理してますと、Gibsonも最初からこうしておいたらどうかと思うのですが、、、、。

やはりオールドスペックへのこだわりが有るのでしょうか。

さて塗装も乾いたし、今月中に完成させますから楽しみにしていて下さいね。

2回は修理出来たが、3回目は折れ方がややこしくて、ネックの作り替えしかない状態だった。

お客様は高額な修理を諦め、テレキャを使うようになったが、愛着あるSGが忘れられずオーダーメイドと相成った。

ですから、このギターは折れないことが大切なんですわ。

トラスロッドの調整用ナット部分が掘込まれていることにより薄くなったことと、

ヘッド角度が付くことによって木目の目切れが起るヘッドの付け根部分が一番弱い所でありまして、

補強のポイントはその部分に施すことになります。

指板は固いマダガスカルローズウッドを使用。これも強度アップに貢献してます。

施策その1

ヘッドベニアにエボニーを使用。

通常は薄いメイプル等の単板を黒く着色したものを使うが、それでは強度は期待出来ない。

2ミリ強のエボニー板はヘッドの強度を高めてくれるでしょう。

着色の手間も省けるし、LPを作った時もこの仕様にしました。

施策その2

ヘッド裏をメイプルで補強。

ネック折れの修理で補強を入れる際によくやる処置です。

つまり最初から補強しておけってことね。

ボリュート部分のメイプルを見てもらったら、どういう方法で接着されているか解る人には解ると思います。

寸分の隙間も無いように接着しないと強度が出ませんから、精密な加工が必要です。

この2つの補強でネックを折る力に対抗出来ると思うのですが、

倒した時などの力が減る訳では無く、弱い所に行くだけです。

おそらくナットから1フレット辺りのネック部分に力がかかり、場合によっては折れるでしょう。

では、この部分を補強するか? となりますが、そこまではしません。

多ピースネックはねじれやすいし、メイプルネックよりマホネックの方が響きが良い。

ですからもう倒したりしないで下さいね。

おまけ

ネックジョイント部分が緩んだSGを修理したことがあるので、

ついでにここもメイプルを貼りました。

ヘッドの構造が変わったので音も少し変わるかも知れません。

しかしそれはクルーソンタイプのペグからグローバーロートマティックタイプのペグに交換した程度の変化でしょう。

音の変化より、うっかり屋さんのお客様がネック折れの悲劇に見舞われない方が優先です。

毎月ネックの折れたギブソンを修理してますと、Gibsonも最初からこうしておいたらどうかと思うのですが、、、、。

やはりオールドスペックへのこだわりが有るのでしょうか。

さて塗装も乾いたし、今月中に完成させますから楽しみにしていて下さいね。

2010年07月28日

000-28モデル

今年3月に仕上がったものです。

遅くなりましたが、アップ致します。

アディロンダックスプルース、

インディアンローズウッドサイド&バック、

ホンディラスマホガニーネック、

エボニー指板、

お客様はフィンガースタイルのギタリストですから、

優しく弱く弾いても鳴るように、なんてことは全く考えず、

アディロンの良さを弾き出すようにガッツリ仕上げました。

もちろんお客様はの了解はとってありますよ。

音色はこんな感じです。

3月の抜釘後に録画したものなんで、まだ左手が痛くて、、(^_^ゞ

いかがでしょうか。

アディロンダックスプルースもホンディラスマホガニーも豊富に在庫ありますので、

御注文お待ちしております。

お盆は8/12〜15をお休みします。

2010年04月25日

アコギのPU比較

アコギにPUを取り付ける際に、どれが良いかよく聞かれます。

どれが良いのでしょう。。。沢山あり過ぎて、私も全部試したわけではないので、よく解りません。

PUは大きくわけてピエゾとマグネティックの2種類があります。

ピエゾPUはピエゾ素子という圧力をかけると電流を発生する物質の特性を利用したものです。

弦の振動を受けてそれを電気に変換してアンプへ送る構造ですので、

弦の振動を一番多く受け取れるブリッジ部分へ装着するものが多いですね。

リボン状の細い板をサドルの下に敷き込むものや、ボディ内部のブリッジ下に両面テープで貼付けるもの、

あるいはトップ板(裏側or表面)に貼付けるものもありますね。

余談ですが、インクジェットプリンターもこのピエゾ素子を利用したものがあります。

インクを噴射するノズル部分にピエゾ素子を取り付けて、噴射したい時に電気を流してピエゾ素子を振動させて、

インクの粒子をノズルから叩き出す構造です。エプソンが採用してますね。

圧力(振動)を受けて発電するのがアコギPUですが、プリンターはその反対をやるわけです。

電気を流して振動させるわけですが理屈は同じですね。

これに対してヒューレットパッカードやキヤノン等の熱をかけて噴射させるものもあります。

サーマルジェット、バブルジェット等と呼ばれます。

これはノズル部分に瞬間的に熱をかけてインクや空気の膨張力を利用して噴射させる構造です。

ヤカンのお湯が沸騰して、注ぎ口からブシュッと熱湯が吹き出すのと同じ理屈です。

この利点は、、、ああ、脱線してますね。失敬。

マグネティックはエレクトリックギターのPUとほとんど同じ構造なんで、説明は不要でしょう。

え、説明しろって? えーと、マグネットとコイルがありまして、、、、やっぱ長くなるんで省略しましょう。

追記

マグネティックタイプのPUを使う時は弦の種類によっては音量が下がったりすることがあります。

アコギの弦にはブロンズ、フォスファーブロンズ、ニッケル、まれにステンレス、と巻弦の種類があります。

PUによってはブロンズ弦以外では音量が下がったりすることがあるので、

その場合は弦を換えれば解決しますので覚えておきましょう。

どちらのタイプにもパッシブとアクティブがありますが、結論からいうとアクティブの方が便利です。

PUで鳴らす時はライブステージやスタジオリハの時でしょうから、他の楽器との音量バランス、音色のコントロール、

ハウリング対策、等々電気的に操作することが多いでしょうから、アクティブにしておいた方が何かと便利です。

そういう面ではパッシブの利点なんて何も無いと思います。

電池が要らない、プリアンプと電池の重さが無いという利点はありますが。

んで、屁理屈は置いといてウチでお勧めしている2種類のアコギ用PUを鳴らしてみました。

LR.BaggsのiBEAMとM1です。どちらもアクティブタイプです。

ギターは我那覇美奈さんの愛機。(大阪のライブのついでにメンテがてら寄ってくれましてん)

アンプはベースアンプ、SWRのワーキングマンです。

ベースアンプはオーディオアンプとほとんど同じ帯域ですのでPAと同じと考えてまあOKです。

ギターアンプに繋ぐよりずっとリアルに鳴りますから、覚えておいて下さい。

iBEAMはボディ内部ブリッジ裏に両面テープで貼り付けるもので、加工無しに簡単に取り付けできます。

音色はどうでしょうか。私はとても好きなのでが、エレアコ的なキンキンしたものでなく、

ナチュラルな優しい音色に感じます。

しかし強く弾いた時のアタックというか迫力に欠けるきらいがあります。

またボディの響きをよく拾うのでハウリングしやすいかもしれません。

M1はサウンドホールに取り付けます。このルックスが嫌だという人は多いですね。

こちらも加工無しで簡単取り付けですね。

音色はナチュラルさに欠けて少々キンキンしてエレキって音ですが、ピエゾに比較してハウリングしにくいし、

強く弾いた時のアタックも良好ですし、総合的にコントローラブルだと思います。

フィッシュマンのレアアース(ハムバッキングの方)も角が取れた音色でなかなか良かったですし、

シャドーのナノマグも低音がドーンと鳴って良かったです。

でもM1が一番使いやすいかな。

もっともギターが違えば音色も大きく変わりますし、エフェクターの使い方やPAさんの腕も大きく関係してきますし、

音色の好みは人それぞれなんで、この動画は参考程度にして頂いて色々と自分の耳を基準にして吟味して下さい。

動画にブーンとノイズが入ってますが、

録音用のマイクケーブルの不具合ですんで、PUの性能とは関係ありません。

しかしなんですな。

抜釘手術の数日後に録画したのですが、縫うた傷口が指曲げると痛いもので、たどたどしい弾きくさで御恥ずかしい。

それに我那覇ちゃんのギターでデルタブルースは似合わんかったねぇ。

2010年02月13日

ケガの状態は

金曜に診察を受けてきまして、状態はドクターの想定の範囲内であるが外傷がひどいので、

それなりにカチカチに固いのは仕方無いとのこと。

四月上旬に骨を止めているピンを抜く手術をするのですが、

その際に関節部分で癒着を剥離する処置と、

場合によっては靭帯を切ったりもするかもしれないとのこと。

その手術が楽になるように、もちろん予後も良くするように、

今から頑張って関節の可動域を広げる運動をしっかりするようにと指示された。

余談だが、大怪我だとかひどい外傷だ等と言われると、解っちゃいるが少々凹むと共に、

若干偉くなったような気分になるのは変ですよね。

病院内での地位が上がったような錯覚(笑)

「どうだ、オレは重症患者だぞ、フン」・・・て、アホですわ。

つーわけで写真のリハビリ道具、握る運動の為のボールを購入して、

(オッパイのんは私の性格を見抜いているお客様よりの頂き物ですが)

これらをニギニギしているのですが、やはり一番のリハビリになるのはギターです。

テンション入りコードをさっと押さえる、スケール練習、チョーキング、ハンマーリング、プリングオフetc

すべて良い指の運動になりますわ。

木曜にビートルズのブルースセッションに行ってきたのだけど、

痛いの我慢して顔面ディストーションさせながら弾いたんやが、めっさ下手糞で笑うてもうたわ。

ギター弾くのはダメダメですが、握力もだいぶ回復してきたし手首の痛みも無くなったし、

左手一本でギターを持てるようになったので明日から仕事を再開します。

私の気の緩みからケガをしてしまい、

リペア待ちのお客様やオーダーメイドの完成を楽しみしてして頂いたお客様には大変申し訳ありませんでした。

以前のようにサクサクッと即リペ出来るかどうか解りませんが、

一所懸命仕事する所存ですので、何卒御贔屓の程御願い申上げます。

2009年12月08日

動画

先日のストラトモデルの動画です。

当店名物、近所のクソガキどもの窓へばり付き。

ウチの近所には学校が3つある。

そこの下校時などに気分よく弾いていると、このようにガキどもが窓にへばり付いてくる。

中学生のころに親にオナニーを見つかったような気恥ずかしさを覚える。

弾いていないと、「今日はギターのオッサン弾いてへんで」等と生意気なことを言ってほたえまくるガキどもよ、腹いっぱいメシ食って大きくなれよ。

という訳で、このギターはこんな音です。

Fenderの69PUは、Claptonさんのブラッキーの音色に一番近い音を出すんじゃないかと思います。

ブラッキーは50年代の数本のストラトをバラして、よいパーツだけを寄せ集めて組み立てられたものですが、

50年代の軟らかい繊細な音色ではなく、ゴリゴリとしたパワフルな音ですよね。

そんな感じによく似合う69PUです。

まあこの動画のギターはアッシュだしハカランダ指板だし全然違うけどね。

Musicman110はスピーカーをJensenC10Rからエミネンスのlegend1058に交換しました。

ラムロッドより軽くて、Jensenほどうるさくなく、ハンドリングも音色もほど良い感じにならんかなと思い、装着しました。

プリチューブはGTの7025がバリバリ雑音するようになったので、オランダ製オリジナルフィリップスを奢りました。

その筋の愛好家には黄色い箱に入ったオランダフィリップスのX7は垂涎の的でしょうけど、これって当たり外れが激しいのですわ。

素人はオールドチューブに手を出さない方がええよ。私は20万くらいは授業料を払ったし。。。(涙)

3月のChickenのライブで使ってみて、この改造が正解だったか結果が出ますね。

一応店とスタジオで使う分には充分OKなんですが。

年内の営業は28日までの予定です。

新年は5日より営業致します。

2009年12月05日

でけたがな。

でけたがな。

こちらもスーツがお似合いのナイスミドルで、ジョンスコ風のアウトフレーズが抜群に上手いAさんのオーダーのストラトモデルです。

アッシュボディ、メイプルネック、ハカランダ指板12"radius、クレイドット、

Fender custom shop '69strato PU、

ダークスーツによく似合うコンサバな装いですね。

アルダーとアッシュの違いについてよく聞かれますが、

アルダーは上品でアッシュは下品と答えます。。。解りにくいかな?

まあ、ええやん。そんな感じですわ。音色を言葉でいうのは難しいね。

クレイドットはポジションマークの穴に粘土を詰めたように見えますが、粘土ではないと思います。

私は'59年製のJazzMasterを持っていますが、それをよく見ると明らかに丸い個体がはめ込んであります。

現在市販されているクレイドットマークはこのジャズマのと比べると、質感がどうも違うので、

ウチでは特殊な方法で作っています。

自分では結構似ていると思うけどどうでしょうか?

まあ、Aさんはそんな細かいところは全然気にしてはれへんのですけど。

2009年12月01日

でけたがな。

でけたがな。

ハードテイル、2ハムのストラトモデルです。

アルダーボディ、メイプルネック、ハカランダ指板、

Gibson57classic、1v1t、お下品sound circuit、

ダークスーツによく似合うゴージャスな装いですね。

トレモロブロックは重たい金属の塊なので、弦の響きを跳ね返します。

そうすると音はアタッキーな金属的な音になります。

皆さんがよく御存知のストラトの音ですね。

これに対しノントレモロのこのギターは、弦の響きが跳ね返されずに、

ボディによく伝わるので、木の音というか木に響く感じと言うか、そういう音色になります。

どちらも美しい音色なんで、どちらがお勧めというのはありません。

でもノントレの方がほんの少しだけルーティングの工程が少ないのでありがたいけど(笑)

取りに来られたのが夜だったので、動画は後日録画してアップしますね。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン